脑卒中,也称脑血管意外,临床上常指脑梗死和脑出血,即由突发性脑血管病变引起局部或全脑功能障碍、持续时间超过24 h或引发死亡的临床综合征[1]。脑卒中患者因功能障碍或因言语障碍会产生一些负性情绪如焦虑、抑郁等,这些负性情绪在一定程度上严重影响了患者的康复[2]。卒中后疲劳(post-stroke fatigue)是脑卒中患者的一种常见症状,常使患者产生痛苦。随着医疗模式的发展与创新,越来越多的研究开始关注患者的心理创伤。1996年,TEDESCHI等[3]提出了创伤后成长(post-traumatic growth)的概念,即个体在遭受创伤性质的情境或事件时所产生的积极的正性的心理变化,并非创伤事件本身引起。然而,通过文献检索发现目前还没有关于疾病早期出现的卒中后疲劳对患者恢复期时产生的创伤后成长是否存在影响。因此,本研究通过调查神经内科首发脑卒中患者创伤后成长的现况,探讨疾病早期出现的卒中后疲劳对创伤后成长的影响,为临床护理提供参考。

1.1 研究对象 采用便利抽样法,严格筛查2017年12月—2018年7月在温州医科大学附属第一医院神经内科住院的首发脑卒中患者。纳入标准:临床表现符合中国脑卒中诊断标准[4],经影像学(颅脑CT或颅脑MRI)检查证实为脑卒中;首次发病,病情稳定;意识清楚并能配合调查;知情同意,自愿参与研究。排除标准:合并严重失语;合并严重认知障碍,不能配合检查或问卷调查;合并恶性肿瘤;合并中枢神经系统变性疾病,如帕金森病;因其他原因无法配合医生检查;既往有精神疾病史;近期发生其他重大生活应激事件,如遭遇离婚、亲人去世等;存在卒中前疲劳(PrSF)。本研究通过温州医科大学附属第一医院伦理委员会审核。

1.2 方法

1.2.1 观察指标

1.2.1.1 一般资料 所有纳入研究的患者均参与完成脑卒中患者一般资料调查表。该表格自行设计,包括脑卒中患者性别、年龄、婚姻状态、文化程度、家庭月人均经济收入(简称家庭收入)、医疗付费方式、工作情况、居住情况、卒中类型、家族史、生活自理能力、合并慢性病种类、烟酒史。生活自理能力的评定采用改良Barthel指数[5],其是最常用于脑卒中患者日常生活活动能力的评定工具,包括进食、床与轮椅转移、个人卫生、如厕、洗澡、步行、上下楼梯、穿衣及大、小便控制10项内容,总分100分,改良Barthel指数得分越低表明功能障碍程度越严重,依赖性越大;依赖性分为4个等级,≤40分为重度依赖,全部生活需他人照顾(为较差);41~60分为中度依赖,大部分生活需他人照顾(为一般);61~100分为轻度或无需依赖,少部分生活需他人照顾或无需他人照顾(为较好)。吸烟定义为平均每天吸烟不少于1支,并持续1年以上;饮酒定义为平均每天饮白酒不少于50 ml(或相当于酒精含量的其他酒类),并持续1年以上。

1.2.1.2 创伤后成长 创伤后成长量表(Post-traumatic Growth Inventory,PTGI)主要应用于评估创伤后成长水平,由TEDESCHI等[3]设计完成。该量表由5个维度组成,包括21个条目。汪际等[6]在原量表的基础上改良出适合中国意外创伤患者的简体中文版PTGI,该量表仍分为5个维度,但删除了原量表中“我的宗教信仰更加坚定了”,因此共20个条目。5个维度分别为:人际关系(第6、8、11、15、16、20条,共6个条目);个人力量(第4、10、12、18条,共4个条目);人生感悟(第2、5、13、19条,共4个条目);新的可能性(第9、14、17条,共3个条目)及精神改变(第1、3、7条,共3个条目)。根据Likert 6级评分法,从“在应急事件后,我完全没有感到这种改变”到“我感觉这种改变非常大”赋予0~5分,总分为0~100分。得分越高表明患者创伤后成长水平越高。另外,PTGI评分具有较高的信度,Cronbach's α系数为0.874,在脑卒中患者创伤后成长状态的评估中运用广泛[7]。根据PTGI评分将创伤后成长分为3个等级,0~35分表示低水平成长,36~70分表示中水平成长,71~100分表示高水平成长[8]。各维度所含的条目数不同,为使各维度得分情况具有可比性,采用得分指标[9]进行分析,计算公式:得分指标=(该维度的实际得分/该维度的可能最高得分)×100%。

1.2.1.3 卒中后疲劳 卒中后疲劳状况采用KRUPP等[10]设计的疲劳严重度量表(Fatigue Severity Scale,FSS)进行评价。该量表的主要功能是评估疾病对患者身体及精神的疲劳感程度。有学者对脑卒中患者进行FSS评估,评分≥36分的脑卒中患者则诊断为卒中后疲劳[11]。FSS共由9个条目组成,每个条目采用Likert 7级评分法,赋分范围为1~7分。1分代表患者对相应条目回答非常不同意,7分代表患者对相应条目回答非常同意,最终将9个条目总分进行相加,该得分即为该患者的FSS评分。得分越高说明患者疲劳感程度越严重[12],FSS评分具有较高的信度,Cronbach's α系数为0.90。

1.2.2 资料收集方法 患者入院时做好筛查工作,入组后第5天进行疲劳感程度调查,入组后第13天进行创伤后成长水平调查,所有患者知情同意,由研究者对纳入研究的患者进行面对面问卷调查。同时,获取科室医务工作者的配合,调取首发脑卒中患者的病历资料。调查时先对问卷的内容进行详细说明,再说明填写要求,保证受访者完全明白,做到独立完成问卷。部分不能阅读的患者或者因疾病偏瘫无法自行填写的患者,由研究者向其阅读,待其完全理解后依据其实际情况如实逐项完成问卷。调查完成后,研究者核对、检查并当场收回问卷。

1.2.3 质量控制 问卷调查由神经内科3名主管护师完成,经过统一培训,使用相同的术语。调查开始前,调查者需要进行疾病相关知识的讲解,以便于同患者进行良好接触和交流。采用统一指导性用语与患者进行交流,客观准确地向患者解释患者不理解的条目。双方面对面完成问卷,无暗示,独立作答,当场核对,当场收回。问卷如由研究者代填写,则要保证问卷的真实性,填写好后需要再次与患者进行核实。录入阶段再次检查问卷,无误后录入电脑,对合格的问卷进行编号。为避免人为原因导致数据错误,采用双人核对和录入的方法,所有数据输入电子数据库并进行统计分析。

1.3 统计学方法 对所有有效的原始数据进行整理编号,采用Excel软件对数据进行管理。采用SPSS 20.0软件进行统计学分析,符合正态分布的计量资料以( ±s)表示,两组间比较采用独立样本t检验,多组间比较采用单因素方差分析;计数资料的分析采用χ2检验;相关性分析采用Spearman秩相关分析;采用多元线性回归分析探讨首发脑卒中患者创伤后成长的影响因素。以P<0.05为差异有统计学意义。

±s)表示,两组间比较采用独立样本t检验,多组间比较采用单因素方差分析;计数资料的分析采用χ2检验;相关性分析采用Spearman秩相关分析;采用多元线性回归分析探讨首发脑卒中患者创伤后成长的影响因素。以P<0.05为差异有统计学意义。

2.1 一般资料及疾病相关特征 共发放220份问卷,回收220份,回收率为100.0%,剔除不合格问卷(入组后不能继续接受调查或病情突然恶化)13份,得到有效问卷207份,有效回收率为94.1%。207例患者中男148例(71.5%),女59例(28.5%);年龄34~80岁,平均年龄(60.5±9.4)岁,<50岁25例(12.1%),50~59岁 58例(28.0%),60~69岁93例(44.9%),70~80岁31例(15.0%);婚姻状态:已婚182例(87.9%),未婚2例(1.0%),其他23例(11.1%);文化程度:文盲51例(24.6%),小学74例(35.8%),中学79例(38.2%),大专及以上3例(1.4%);家庭收入:≤2 000元53例(25.6%),2 001~5 000元133例(64.3%),≥5 001元21例(10.1%);医疗付费方式:社会保险(简称社保)41例(19.8%),新型农村合作医疗(简称新农合)136例(65.7%),自费30例(14.5%);工作情况:全职85例(41.1%),部分时间工作21例(10.1%),非在职101例(48.8%);居住情况:独居5例(2.4%),夫妻居住182例(87.9%),其他20例(9.7%);卒中类型:出血性卒中31例(15.0%),缺血性卒中176例(85.0%);家族史:有73例(35.3%),无134例(64.7%);生活自理能力:较差48例(23.2%),一般97例(46.8%),较好62例(30.0%);合并高血压132例(63.8%),合并高脂血症41例(19.8%),合并糖尿病48例(23.2%),合并冠心病28例(13.5%);吸烟史96例(46.4%);饮酒史98例(47.3%)。

2.2 脑卒中患者创伤后成长情况

2.2.1 PTGI评分 207例患者PTGI评分为19~78分,平均(55.4±11.0)分,其中人际关系评分(21.4±4.8)分,得分指标71.27%;个人力量评分(6.7±2.1)分,得分指标33.50%;人生感悟评分(13.0±3.0)分,得分指标65.15%;新的可能性评分(10.3±2.3)分,得分指标68.53%;精神改变评分(4.1±2.1)分,得分指标27.20%;低水平成长11例(5.3%),中水平成长188例(90.8%),高水平成长8例(3.9%)。各维度得分指标从高到低依次为:人际关系、新的可能性、人生感悟、个人力量及精神改变。

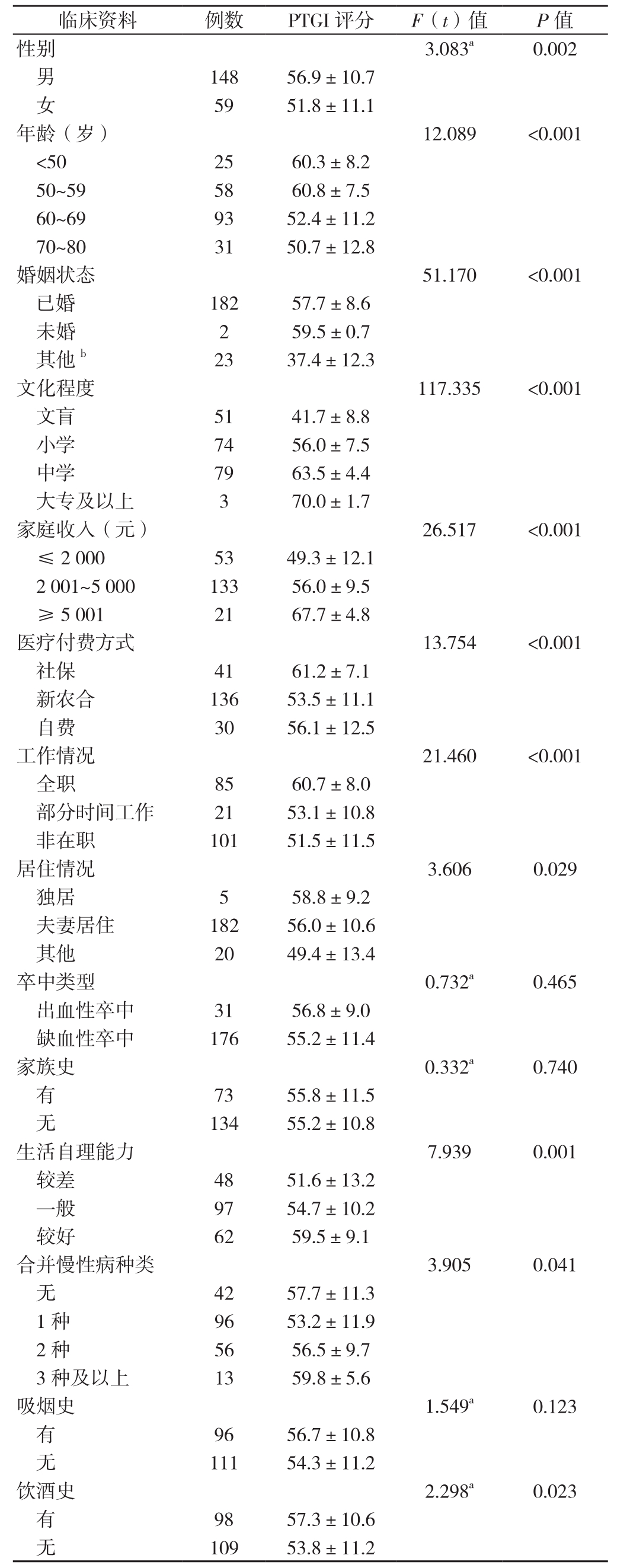

2.2.2 不同临床资料者PTGI评分比较 不同卒中类型、家族史、吸烟史者PTGI评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);不同性别、年龄、婚姻状态、文化程度、家庭收入、医疗付费方式、工作情况、居住情况、生活自理能力、合并慢性病种类、饮酒史者PTGI评分比较,差异均有统计学意义(P<0.05,见表1)。

2.3 脑卒中患者卒中后疲劳状况 207例患者FSS评分为14~60分,平均(36.4±10.9)分;97例(46.9%)患者为卒中后疲劳(作为疲劳组),110例(53.1%)患者无疲劳感(作为非疲劳组)。疲劳组中男62例、女35例,平均年龄(64.9±9.3)岁;非疲劳组中男86例、女24例,平均年龄(57.5±8.3)岁。疲劳组和非疲劳组性别、年龄比较,差异无统计学意义(χ2=0.857,P=0.393;t=0.902,P=0.369)。

2.4 卒中后疲劳与创伤后成长的相关性分析Spearman秩相关分析结果显示,FSS评分与人际关系、个人力量、人生感悟、新的可能性、精神改变、PTGI评分均呈负相关(rs=-0.687、-0.404、-0.684、-0.707、-0.306、-0.768,P<0.001)。

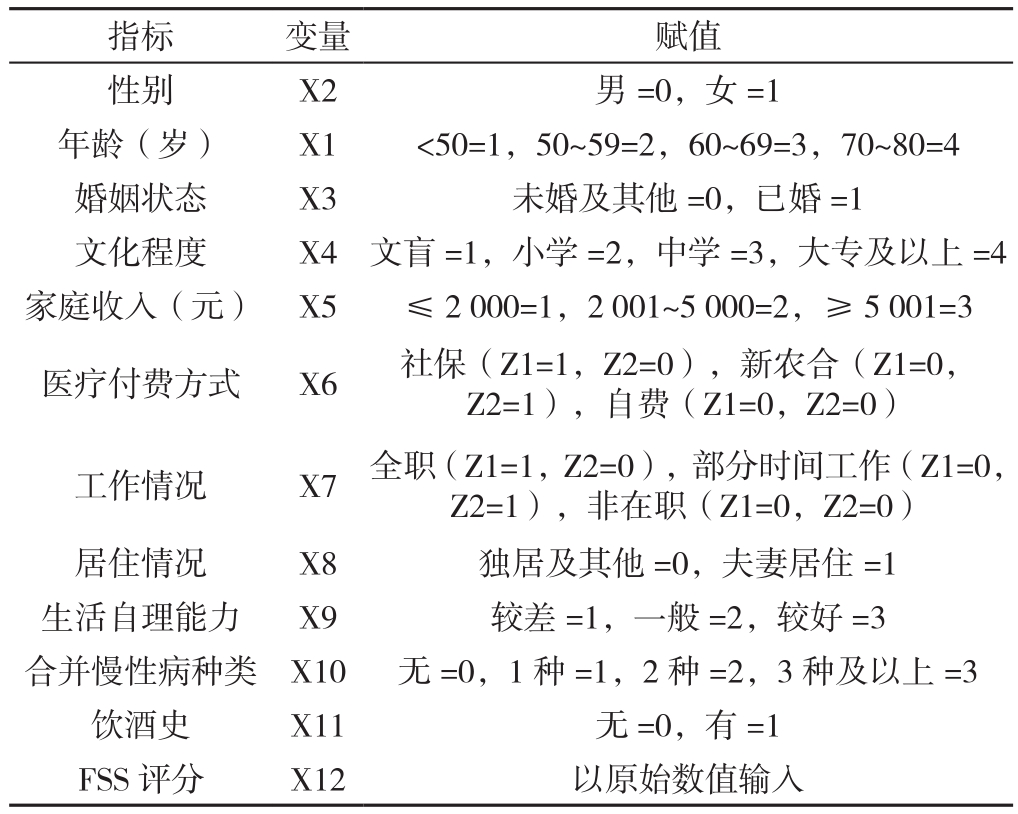

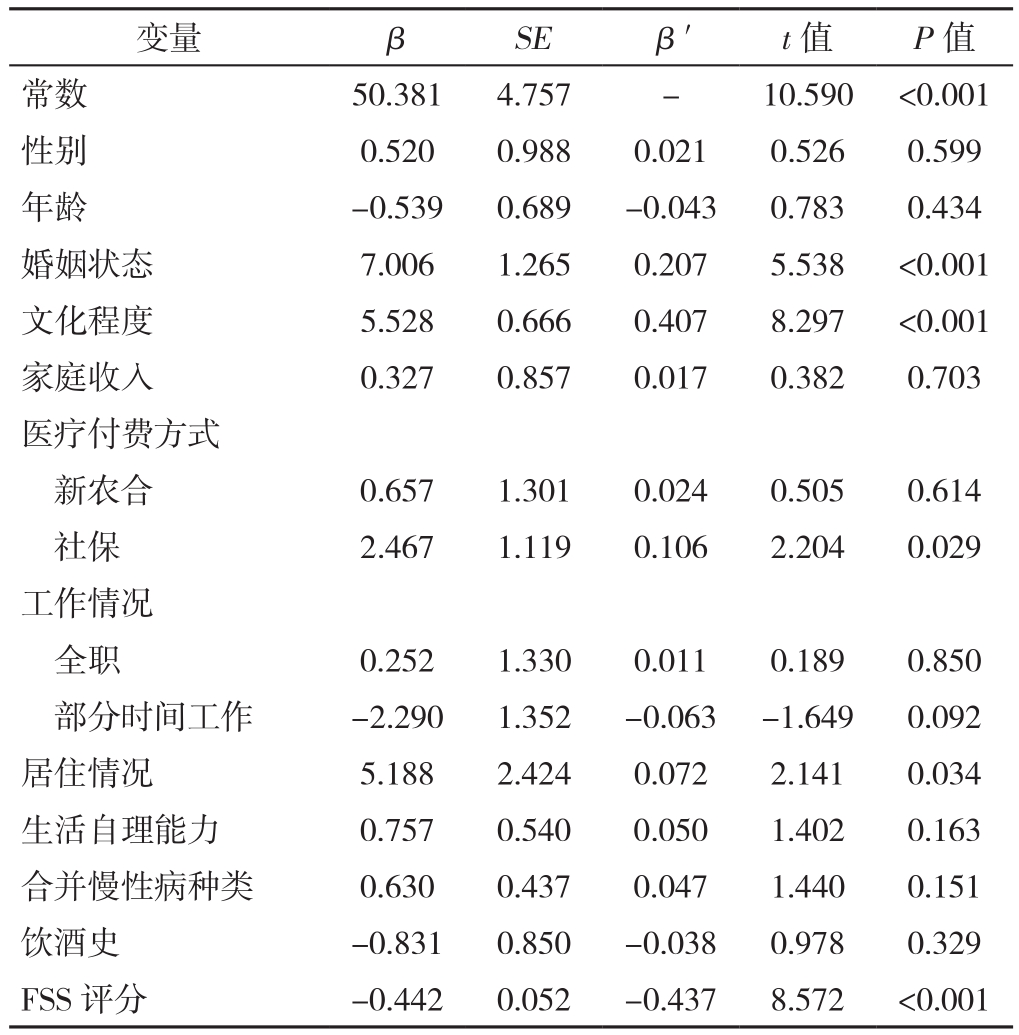

2.5 脑卒中患者创伤后成长状况的多元线性回归分析 以PTGI评分为因变量,以单因素分析中差异有统计学意义(P<0.05)或存在相关关系的指标为自变量(共纳入12个变量,变量赋值见表2)进行多元线性回归分析,结果显示,婚姻状态、文化程度、医疗付费方式(社保)、居住情况、FSS评分为首发脑卒中患者创伤后成长的影响因素(P<0.05,见表3),其中婚姻状态、文化程度、医疗付费方式(社保)和居住情况为正相关因素,FSS评分为负相关因素。根据标准化回归系数绝对值判断自变量对首发脑卒中患者创伤后成长的影响程度,其中对首发脑卒中患者创伤后成长影响最大的因素为FSS评分(β'=-0.437),其余依次为文化程度(β'=0.407)、婚姻状态(β'=0.207)、医疗付费方式(社保)(β'=0.106)、居住情况(β'=0.072)。

脑卒中是全世界最主要的致残、致死原因,患者与疾病痛苦的抗争过程中产生自我成长、自我恢复的能力,使患者产生积极的转变,称之为创伤后成长。在脑卒中患者中,疲劳影响35%~92%的患者,且常可能持续较长时间[13]。疲劳影响并降低了患者的精力、体力和积极性,而卒中后疲劳不仅妨碍患者短期生存质量,而且会妨碍长期的健康相关生存质量。同样,脑卒中早期出现的卒中后疲劳会阻碍患者恢复期产生的创伤后成长的提升。因此,应对卒中后疲劳采取干预,为患者带来更多的希望和正能量,改善其生活习惯,促进其健康行为,使患者重新认识疾病及自我,改变错误的认知,从而减少负性情绪,更好地配合治疗,最终达到提升患者生存质量的目的。

表1 不同临床资料者PTGI评分比较( ±s,分)

±s,分)

Table 1 Comparison of the PTGI score in first stroke patients by clinical data

注:a为t值,b其他包括离婚、丧偶等;PTGI=创伤后成长量表,社保=社会保险,新农合=新型农村合作医疗

表2 首发脑卒中患者创伤后成长影响因素的多元线性回归分析变量赋值

Table 2 Assignment of variables possibly associated with posttraumatic growth in first stroke patients analyzed with multiple linear regression

注:FSS=疲劳严重度量表

表3 首发脑卒中患者创伤后成长影响因素的多元线性回归分析

Table 3 Multiple linear regression analysis of influencing factors of posttraumatic growth in first stroke patients

注:R2=0.805,ΔR2=0.791,F=56.671,P<0.001;- 为无数值

3.1 首发脑卒中患者创伤后成长的现状 本研究结果显示,首发脑卒中患者PTGI评分为(55.4±11.0)分,最低得分19分,最高得分78分;3.9%的首发脑卒中患者的创伤后成长水平为高水平,90.8%为中水平,5.3%为低水平,说明尽管首发脑卒中患者身受重病打击,遭受疾病的折磨,但是仍存在正性的转变和成长。本研究PTGI评分低于许湛珠等[14]报道的首发脑卒中患者创伤后成长评分〔(59.4±12.2)分〕,稍高于张洁[15]报道〔(53.8±8.9)分〕,考虑可能与多种影响因素有关,如调查对象、调查方式、地域、社会文化背景等。PTGI各维度单条目均分由低到高依次为精神改变〔(1.36±0.69)分〕、个人力量〔(1.67±0.54)分〕、人生感悟〔(3.26±0.75)分〕、新的可能性〔(3.43±0.77)分〕、人际关系〔(3.56±0.80)分〕,人际关系得分最高,与唐棠等[16]研究结果相一致,其原因可能为:患者在遭受疾病带来的折磨和威胁时,来自家人、亲戚及朋友等外界的帮助和关心及相互间的依赖成为患者主要的精神支柱,尤其是功能障碍比较严重的患者,随着病情得到控制和改善,通过获取家人和朋友的帮助与关心,对疾病的抗争能力增强,重拾生活的信心,拉近与其他人的关系,亲密度增加,使患者更容易感受到人际关系的改变,对他人也有了更多的同情感。精神改变得分最低、其次为个人力量,与张洁[15]、杨亚萍等[7]研究结果一致。本研究中年龄≥50岁患者占87.9%,由于高龄患者的生活方式比较固定,不易发生变化,因此培养新的兴趣与确立新的人生之路比较有难度。再者,患者存在躯体功能障碍且处于缓慢的恢复期,恢复情况存在较大的不确定性,这会让患者思考以后的生活能力受到影响,使患者不断否定自己的能力,生活的无助会给心理带来“阴霾”。另外,由于大部分患者未重返家庭及回归社会等原因,使其处理困难的能力下降。所以,临床医务工作者通过药物治疗患者的同时还应诱导患者心理上的积极改变与成长,挖掘其自身的潜能,积极体验生活,使其再次领悟生命的真谛,确立新目标,鼓励患者获取更多的精神支持,使躯体和心理得到康复。

3.2 首发脑卒中患者创伤后成长的影响因素分析

3.2.1 婚姻对首发脑卒中患者创伤后成长的影响 本研究结果显示,已婚患者创伤后成长水平高于离婚、丧偶等患者。配偶作为患者最重要的照料者,不仅给患者提供身体上的照顾,还给患者提供精神上的支持,尤其在人生感悟方面,配偶给予的支持占了绝大部分,利于让患者产生积极正性的感悟。因此,配偶对脑卒中患者创伤后成长具有一定的影响。

3.2.2 文化程度对首发脑卒中患者创伤后成长的影响 本研究显示文化程度是影响创伤后成长得分的重要因素,文化程度越高,PTGI评分越高,与国内学者汪际等[6]、王艳波[17]等研究相一致。不同文化程度的患者对事物的看法和认知不一样[18],接受新事物的能力也会有差别。文化程度高的患者接受新生事物的能力比文化程度低的患者强,较容易接受新的信息,有利于提升自我护理和管理能力,增强心理调节能力,减少不良情绪的发生,促进创伤后成长的产生。提示医务工作者在临床要根据患者文化程度实施教育和指导,实现患者创伤后成长的提升,帮助患者重返社会。

3.2.3 医疗付费方式对首发脑卒中患者创伤后成长的影响 本研究显示社保的患者创伤后成长水平优于新农合和自费患者。207例患者中社保患者大部分为来自城镇的居民,其文化程度相对较高,所支付的医疗费用相对较少;新农合患者基本来自农村,其文化程度相对较低,所支付的医疗费用相对较高;少数自费患者是外来务工者,其收入处于中高水平,完全有能力支付医疗费用,所以调查结果提示创伤后成长水平社保患者>自费患者>新农合患者。

3.2.4 居住情况对首发脑卒中患者创伤后成长的影响 本研究纳入的患者基本为中老年人,独居的患者较少,仅有5例,且多数为夫妻居住,少数与子女同住、与亲戚同住或者与保姆同住等。本研究结果显示,夫妻居住的患者创伤后成长水平优于其他。配偶是与患者最亲密的人,也是患者获得理解和支持最直接的人,生活中能通过支持性言语和行为来帮助和激励患者,并且患病期间配偶往往会给予他们加倍关怀与照顾。

3.2.5 首发脑卒中患者创伤后成长受卒中后疲劳的影响 卒中后疲劳表现为能量缺乏、精力耗损并会出现维持困难或活动无法被继续维持的感觉,且发生得比较突然、无任何征兆[19],休息后不能得到缓解,而不是由之前的运动或活动引起。近年来卒中后疲劳受到的关注度越来越高[19-20],其也是脑卒中后最常见、最持久、最具致残性的并发症之一。有研究显示卒中后疲劳是一种高发、持久性的病态感受[19],可以出现在卒中患者发病过程的任何时候,并且呈长时间持续存在[21],会对患者的心理功能、生理功能、生活、工作、社会及家庭功能带来严重的负面影响[22],进而影响健康相关的生活质量。因为卒中后疲劳可能引起患者不愿从事日常活动,自我感觉个人力量减弱、人生感悟缺乏,从而使社交活动参与减少,影响人际关系,因此,医务人员实施护理干预措施改善患者卒中后疲劳能间接提升创伤后成长水平。本研究显示卒中后疲劳与PTGI评分呈负相关,表明卒中后疲劳越严重则PTGI评分越低,并可以理解为急性期产生的卒中后疲劳影响恢复期产生的创伤后成长。卒中后疲劳是脑卒中患者恢复期的一个常见伴随症状,且涉及心理、生理等多个方面,其对患者创伤后成长的产生、生活质量和预后康复会造成重大影响,及时识别卒中后疲劳并进行合理干预对脑卒中患者创伤后成长具有重要作用。目前,临床医生对脑卒中患者的疲劳情况及其引发的心理变化尚缺乏重视,从而使伴有卒中后疲劳患者的康复治疗疗效欠缺,因此医务工作者应该分别从医学、心理、生理、社会等多个视角、深层次去了解和认识卒中后疲劳,并及早给予合理干预,从而提高脑卒中患者创伤后成长水平,改善疾病预后及患者生存质量。

3.3 本研究的局限性和展望 本研究仅进行了首发脑卒中患者急性期和稳定期的横断面调查,由于时间有限、经费不足,没有进一步针对调查对象进行长时间的随访和追踪,对于首发脑卒中患者创伤后成长的动态变化分析尚缺乏实际依据。为了更好地了解首发脑卒中患者创伤后成长现况及其与卒中后疲劳的相关性,今后的研究可以尝试以多时间点为调查根据开展调研,分析创伤后成长水平和卒中后疲劳随时间的延续而发生的动态改变,并制定操作性强、科学可行的护理干预,进而提升患者生存质量。

作者贡献:舒美春进行文章的构思与设计,研究的实施与可行性分析,统计学处理,结果的分析与解释,撰写论文;舒美春、杨碎丽、洪显钗、叶维敏进行数据收集;舒美春、杨碎丽、洪显钗进行数据整理;洪显钗进行论文的修订;杨碎丽、卢中秋负责文章的质量控制及审校;卢中秋对文章整体负责,监督管理。

本文无利益冲突。

© 2019-2021 All rights reserved. 北京转创国际管理咨询有限公司 京ICP备19055770号-1

Beijing TransVenture International Management Consulting Co., Ltd.

地址:佛山市金融高新区京华广场

北京市大兴区新源大街25号院恒大未来城7号楼1102室

深圳市福田区华能大厦

深圳市南山区高新科技园南区R2-B栋4楼12室

梅州市丰顺县留隍镇新兴路881号

汕头市金平区华坞村七巷三楼

长沙市芙蓉区韶山北路139号文化大厦

欢迎来到本网站,请问有什么可以帮您?

稍后再说 现在咨询