直播动态 英语四级 英语六级 开放英语4 商务英语写作 自考英语二 专升本英语 英语与翻译研究 退役士兵专升本 招生计划 考试大纲 专转本 江苏专转本 中国专升本 江苏专接本 陕西专升本 统招专升本专业 音乐学(师范)专业 体育专业 专插本 常见问题 报考动态 专插本资讯 考试大纲 中国四六级考试 专升本直播

成考高升专 成考高升专报考 《英语》 《语文》 《数学》 《物理化学》 《地理历史》 高起点真题 直播动态 成人高考招生 成考时间 考试大纲 常见问题 复习心得 成人高考专升本 《数学》 《英语》 《语文》 《政治》 《民法》 《教育》 《医学》 《艺术》 《生态学》 成考专升本真题 直播动态 英语研究 车辆工程 成人高考动态 中国成人高考 贵州成人高考 湖北成人高考 陕西成人高考 北京成人高考 山东成人高考 河南成人高考 黑龙江成人高考 江苏成人高考 广东成人高考 宁夏成人高考 浙江成人高考 湖南成人高考 广西成人高考 福建成人高考 江西成人高考 海南成人高考 安徽成人高考 重庆成人高考 上海成人高考 河北成人高考 吉林成人高考 甘肃成人高考 天津成人高考 成考高起本 《化学》 《英语》 《史地综合》 《理化》 《物理》 成考答疑

江苏自学考试 上海自学考试 湖北自学考试 陕西自学考试 四川自考考试 广东自学考试 福建自学考试 浙江自学考试 山西自学考试 山东自学考试 甘肃自学考试 安徽自学考试 江西自学考试 辽宁自学考试 河北自学考试 广西自学考试 北京自学考试 天津自学考试 湖南自学考试 新疆自学考试 重庆自学考试 海南自学考试 吉林自学考试 黑龙江自学考试 宁夏自学考试 河南自学考试

行政管理 商务英语(自考) 汉语言文学本科 人力资源管理 工商管理本科(自考) 工程造价本科 市场营销 会展策划与管理 国际经济与贸易 公共关系 金融管理 环境设计 视觉传达与设计 电子商务 会计专科 农村政策法规 物流管理 食品营养与卫生 专科 教育学本科 电子商务 产品设计本科 环境设计 本科 广告学 本科 广告设计与制作 专科 药事专业 会展管理 护理学 真题与答案 直播预告 自考百科

吉林普通专升本 广东普通专升本 江西普通专升本 陕西统招专升本 山东普通专升本 福建普通专升本 山西普通专升本 甘肃普通专升本 安徽普通专升本 黑龙江普通专升本 北京普通专升本 湖南普通专升本 河北普通专升本 宁夏普通专升本 新疆普通专升本 报名考试(各省) 浙江普通专升本 四川普通专升本 贵州普通专升本 青海普通专升本 广西普通专升本 天津普通专升本 西藏普通专升本 录取分数线 常见问题 辽宁普通专升本 内蒙古普通专升本 重庆普通专升本 河南普通专升本 江苏普通专升本 上海普通专升本 湖北普通专升本

教育研究 职业教育 高等教育 政策法规 高等教育研究 高等继续教育研究 成招专版 成人高等学校招生 继续教育 函授教育 教育科学 时事政策教育 高职高专 乡村教育 成人高等教育助学中心 中职升本科 公共课 思想道德修养与法律基础 马克思主义基本原理 中国近现代史纲要

幼儿教师 学前教育 幼儿教师资格证 备考资料 综合素质 保教知识与能力 面试指导 直播预告 考试大纲 考试动态 直播动态 考试报名 小学教师 小学教师资格 小学语文面试 小学数学面试 备考资料 综合素质 教育教学知识与能力 小学英语面试 直播 考试大纲 初中教师 中学教师备考资料 初中物理笔试 初中语文笔试 初中数学笔试 教育知识与能力 初中英语笔试 初中化学笔试 考试大纲 高中教师 高中教师 高中教育知识与能力 高中综合素质 高中语文笔试 高中数学笔试 高中英语笔试 高中物理笔试 高中化学笔试 高中语文面试 考试大纲 教师中国 广东教师 陕西教师 广西教师 河南教师 湖北教师 重庆教师 湖南教师 江西教师 甘肃教师 贵州教师 黑龙江教师 吉林教师 江苏教师 海南教师 北京教师 安徽教师 福建教师 河北教师 四川教师 浙江教师 天津教师 中小学教师资格考试 普通话测试

自2022年3月13日起,华东师范大学闵行校区实行疫情期间的封闭式管理,“独处”成了同学们的日常生活状态。为了排解同学们在疫情期间因身体束缚带来的精神上的苦闷,华东师大哲学系开展“共同抗疫,智性对话”的线上活动。“共同抗疫”包含两个维度:一是每个人作为个体“善其身”,遵循防疫共同体的规则和安排;二是主动帮助他人,更加积极地为共同体贡献自己的力量,包括贡献由批判性反思而来的建议性意见。“智性对话”活动基于“哲学”与“对话”的天然关联,由老师引出一个哲学话题,本、硕、博同学参与自由讨论,在共同探究过程中碰撞思想,体会哲学运思的艰辛和愉悦。2022年4月3日下午,华东师大哲学系宗教学教研室主任蔡林波副教授和谷龙(华东师大2020级博士生)、王一儒(华东师大2020级硕士生)、蔡添阳(华东师大2018级本科生)等展开对谈,从“独处而乐”聊到“被迫独处”。本次活动由谷龙主持,来自全国各地的线上参与者近五百人。

蔡林波:因为上海疫情的缘故,我已经封闭了将近半个月之久,对“独处”有一个很深的感受。那么关于“独处”的问题,中国古人能给我们提供什么智慧呢?郭店楚墓竹简《性自命出》讲:“独处而乐,有内(入)礼者也。”把“礼”的精神充实于自身,其内涵是充实我们的心灵和思想世界,这让我们感受到古人的思想当中对“独处”的关注,并且把“独化”跟“乐”关联起来的独特视角。

儒家、道家、佛家都将“独处”作为修养自身精神境界的方式。从刚才我们说到的内容看,虽然三家的“独处”都与精神境界和修养方式相关,但还是有所不同,各家有各自的特点。

儒家强调“慎独”,在日常化的“独处”状态下自省反思自身。“独”是在“人所不知而己所独知”的状态下守道德。宋明理学将“慎独”作为主要的修养功夫。儒家“慎独”的“独处”方法主要是反省自身守道德、修养精神。儒家的“独处”不是完全脱离外物的独处,因为儒家不仅强调自我修养和超越,还有入世治世的追求,独处时的“修身”也涉及到“齐家,治国,平天下”的理想关怀。人见君子闲坐独处,不知君子接物在其中。

道家的“独处”特点我概括为“静独”,强调远离世俗喧嚣,追求心灵虚静的状态。道家相对于儒家,更加强调摆脱世俗的事务,展现个体自我的独立性,以此自我修养身心。其言:夫学道者,当独处一室,不得与人杂;孤然独处,精思妙道,可以说是一种“静独”。

佛家“独处”思想特点相较之下更加空灵,我将之概括为“空独”。佛家在基本理念上也是强调独处行静远离世俗杂物,使得心灵安顿以此降伏其心,使智无有乱,指向的是一个心性“空”的境界,其目的是觉悟空理。

“慎独”“静独”“空独”具有一致性,都是要面向自我精神活动,而三者各自指向的目标有一些不同。儒家强调在“独处”的精神活动中,还是要指向儒家的现实理想;道家“独处”则有生命修道的指向;佛家最终是要领悟空的智慧,究竟解脱境界。中国传统文化不同流派对于“独处”的思想和精神活动,具有共同点也有各自不同的指向偏重。

“独处而乐”,乐在何处?可以概括为三点。

第一,静定之乐。“独处”很好的提供给我们一个独特的时空状态。在“独处”的状态中,人们不需要参与太多杂乱的俗世。“独处”之时,实际上是面对我自己,而不是面对外部事务。儒释道三家的知识分子,都很看重“独处”,恰恰在这种状态下,是专注于自我精神状态观照的时刻,有助清除惊惧离乱之心,平静对待、专注于自我之精神关照。儒者以“慎独”对待之,乃在集中精神警戒自身,防微杜渐以正己。道者以“静独”处之,亦在远离人事嚣尘,乃可冥心专精于“精思妙道”,修习道术。佛家以“空独”为法,“离愦闹”“求寂静”,在这种情境下可“心得安住”,专注于觉悟空性智慧。智者在这诸多状态下修习,取得愉悦感,我称之为静定之乐。

第二,纯思之乐。“独处”使得人安定下来,同时也是引导人进入“纯思”状态之路径。所谓“纯思”类似于庄子讲的“忘言得意”的状态,或者说“坐忘心斋”的状态,将外在的束缚和限制要素化解掉,这时便进入纯思状态。纯思是以精神自身运思的活动,超越了个体自我、对象客体,以及名言限制,而完全融合于整体的精神宇宙之中,处于合一的交流当中。因此,儒家以“慎独”“反思”,而最终达至“惟精惟一”的状态。道家以“静独”“存思”而达至“忘言得意”、“虚而待物”,亦即“内不觉其一身,外不知其宇宙,与道冥一,万虑皆遣”之乐。佛家则以“空独”“慧思”(独处思义名思慧)而达至“无漏”之识,亦即了悟“虚空独湛然”智慧之乐。

第三,境界之乐。“独处”之究竟之乐,乃在于修者达至于自身理想之精神境界,而获致一种生命自由感、人格独立感和身心愉悦感,我将其称之为“境界之乐”。儒家以为,虽独处一室,而此念常炯然;能够日应万变,而此念常寂然,不为二境所转,这就是一种自我精神与外在世界融而为一的精神状态。道家也是如此,自我与自然宇宙和谐一体,“卓然独立,块然独处,上通九天、下贯九野”。“不求利于人间,绝卖名于天下,此山居之道士也。”佛家则至于“居独处乐”“常乐独处”,乃致“生死不染,去住自由”,达到“自能超然雄杰,卓尔成立”的境界。在中国传统思想中,儒释道都以“独处”作为修养心性,培养精神之法门,由之达到理想精神中的超然境界,中国传统思想中的“独处而乐”之“乐”也根源于此。

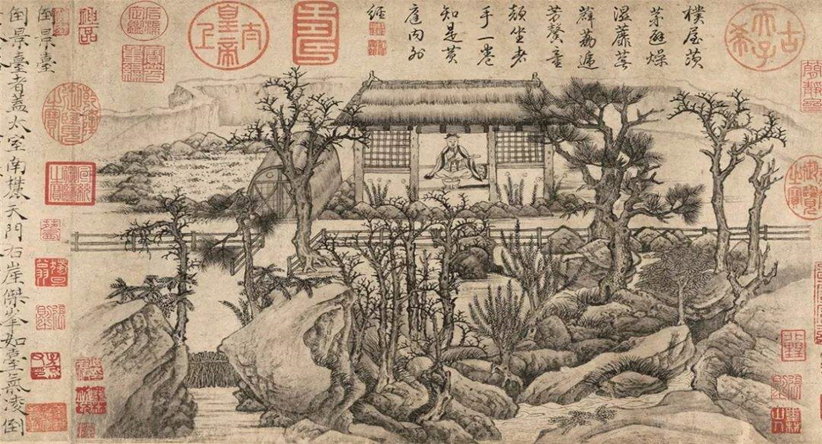

最后,跟大家分享一幅画。唐代有一位高士叫卢鸿,他辞去官职,在嵩山建立“东溪草堂”讲学,并就此作了一组画《草堂十志图》。从第一幅画面看,卢鸿隐居山林茅屋,在“独处”过程中修养身心,获得独处之乐。图中他手持一卷《黄庭内景经》。《黄庭内景经》是道家著名的存思内修经典,被历代文人所推崇。存思,就是内观己身、专注自我的精神修炼方法。

谷龙:谢谢蔡林波老师的精彩阐述。我认为,独处可分为身体的独处与精神的独处。身体的独处表现为隔绝与外界的交往,身处寂静之处,从人类世界中暂时脱离出来。而精神的独处的展现形式则是不定的,可以呈现为身体的独处,亦可以参与到人类世界的秩序之中,但在精神上保持超脱的姿态。在佛教传统中,不同的思想传统对这两种独处有不同的倾向。小乘佛教更倾向于身体的独处,即修行者选择远离城市,村落,前往寂静的森林与山岭,在那里专注于禅定的修行,从而破除烦恼,获得内心的自在与解脱,也就是涅槃。而在获得涅槃之后,小乘行者依旧会保持身体的独处,与人类世界保持一定的距离,不参与世间的事物。因此,小乘无论是身体上还是精神上,都是出世的。

谷龙:谢谢蔡林波老师的精彩阐述。我认为,独处可分为身体的独处与精神的独处。身体的独处表现为隔绝与外界的交往,身处寂静之处,从人类世界中暂时脱离出来。而精神的独处的展现形式则是不定的,可以呈现为身体的独处,亦可以参与到人类世界的秩序之中,但在精神上保持超脱的姿态。在佛教传统中,不同的思想传统对这两种独处有不同的倾向。小乘佛教更倾向于身体的独处,即修行者选择远离城市,村落,前往寂静的森林与山岭,在那里专注于禅定的修行,从而破除烦恼,获得内心的自在与解脱,也就是涅槃。而在获得涅槃之后,小乘行者依旧会保持身体的独处,与人类世界保持一定的距离,不参与世间的事物。因此,小乘无论是身体上还是精神上,都是出世的。

但在大乘看来,小乘的独处,并不是真正的独处。因为刻意回避人类世界的苦难,烦恼与缺陷,本身也是一种执着。他们虽然断除了贪嗔痴等烦恼,但却产生了对于涅槃之境的执着。如果说凡夫堕于“有边”,那么小乘就是堕于“空边”。因此,大乘佛教所言远离的,不仅是众生的生死与轮回,连“远离”本身也要远离,也就是对生死与涅槃的双重否定。由此才是中道,才是真正意义上的远离。这种彻底的远离是不限定于任何形式的。因此,大乘的独处,既可以表现为身体的离群索居,亦可以表现为深入众生界而开展无量菩萨行。因此,大乘的独处的本质,是内在智慧的开发与觉醒,从而开展出真正的心灵与行为上的自由。这也就是《维摩诘经·弟子品》中,维摩诘呵斥正在树下修习禅定的舍利弗的原因。因为在维摩诘看来,舍利弗在寂静处修习禅定,堕入了限定的禅定模式,反而障碍了智慧的开发。因为真实的禅定是“不舍道法而现凡夫事,是为宴坐”;“心不住内,亦不住外,是为宴坐”。

大乘佛教的这种精神特征,就使得它突破了身体的独处的限制。相反,大乘菩萨是需要深入人类世界,参与到人类社会的分工,以种种善巧方便,培养众生的道德意识,启发众生的心性智慧。哪怕是处于寂静处,如维摩诘于“空室”,“唯置一床”,“以疾而卧”,但他依旧“不舍众生”,其“示疾”的目的,是因为“众生有病”,“故我亦病”。因此,大乘的独处,是能够充分容纳众生的一切活动,并且消化、洗练之,能从一一法中开显出中道实相。这也正如智者大师所言:“一切治生产业皆与中道实相不相违背”。

因此,大乘的独处的智慧,是超越的,寂静的,但不是孤悬的超越与寂静,而是即一切法、即“九法界”、即一切淫怒痴性而成就心灵的智慧与自由。遍布于大乘经典的“烦恼即菩提”,“贪欲即是道”,“无明即法性”,皆可作为大乘之独处的诠释脚注。

王一儒:“独处”的问题在疫情期间切身地贴近我们的生活境遇,激发了我的思考。蔡老师用“慎独”“静独”和“空独”来概括儒释道三家各自特点,启发很大。蔡老师说到,儒家“慎独”是在“人所不知而己所独知”之处。王阳明也说,“无声无臭独知时,此是乾坤万有基”。儒家的慎独更加强调修身,即侧重心念上的修习。《传习录》强调事上磨炼修养心性:“人须在事上磨炼,做工夫乃有益;若只好静,遇事便乱,终无长进。”不论是空间上的独自一人静处,还是与众人打交道应事接物,在儒家看来都可以“慎独”。郭店简《性自命出》也讲道:“凡道,心术为主。”独处也可以说和“心术”心性修养相勾连。在儒家心性修养视域下,不论是独处处众还是有事无事,都可以“慎独”。“独处”是一种功夫修养,而“独处之乐”则是它的效验。

蔡添阳:大家讲得都很好,就着儒释道讲境界,当然是好的。但是我怀疑我们今天的活动很像王阳明的一个例子:他的弟子孩子病危,但没法赶回去,很着急;这时王阳明却对他说:“此时正宜用功。若此时放过,闲时讲学何用?”

就我个人而言,“独处”可能是一个非常奇怪的概念。它仿佛在诉说一种“环境”,但一提到这个词,仿佛连带着就有一种“感受”。某种意义上或许也可说是一个“可感”的语词。

它一方面标识着某种“外部环境”,另一方面也激起某种“内部感受”。基于这种两面性,我想它非常适合被用来标识我们的“生存状态”。有意思的是,有鉴于我们现在的处境(或许在这里推己及人是可以被大家允许的话),非常切近我们当下的生存状态。

这一点还蛮有意思的,或许可以沿着“感受”先来谈谈。“独处”予以我们怎样的画面,除开超凡脱俗的功夫修炼,我想作为一个凡夫俗子,理想中的画面或许可以这样得到勾勒:

“借书满架,偃仰啸歌,冥然兀坐,万籁有声;而庭堦寂寂,小鸟时来啄食,人至不去。三五之夜,明月半墙,桂影斑驳,风移影动,珊珊可爱。”

读完这段,不知有无风雅闲寂之感。事实上“独处”在我们的传统中仿佛首先与“和乐”联系起来,纵使一箪食一瓢饮,在陋巷,在人皆困苦不堪处,我独以之为乐。

但就我目前的处境而言,“独处”一词或许没法给我带来这样的体会和感受。相反作为一个被隔离的普通人,当我看到这个词,首先想到的不是凌晨四点海棠花未眠,相反大概是于弥留之际被关进房门的格里高尔,是被人遗忘在笼子里的饥饿艺术家。我想这些也是独处,这些更是“独处”。

当然我们今日的主题可能是以中国文化为核心,我说这些不免有些离题。但我想,一方面,在我们的传统中,除了圣贤修道,洒扫进退无不和乐的情状,亦有英雄白首、美人迟暮的悲凉,而对于普通人而言,一心向道可能真的是不现实的,最好的情况我想(恕我在此用一个不太恰当的说法)可能也不过是“半缘修道半缘君”。换言之,在这里我想说的是,我们不能忽视理想与现实之间的这种落差。另一方面,上述我提到的两个场景,某种意义上将一个非常尖锐的问题主题化了出来,我们已经不是一个古代人了,“五四”之后我们好像不再有一套既定的观念去参照,我们仿佛在缓缓地,但同时是不可挽回的失去家国天下的一整套既有的秩序。作为一个现代人,我们仿佛是空前自由的,仿佛拥有多元的价值,但反过来我们又好像极端的不自由,好像丧失了生活所有的意义。是的,我们选择了不听从任何人,而首先以自己为标准为参照去衡量,但从另一方面而言,这相当于放弃了一切凭靠。对于无所持靠,壁立千仞的现代人而言,可能“独”就成为了最大的特征。仿佛我们要急需的不是“独处”,而更多的是“在群中”,是逃离孤独。

上面我谈到了两点,第一点是关于理想和现实,第二点则是古代人与现代人,我想这两点都促逼我们反过来审视我们既有的东西。仿佛我们的传统一直以来,都对“独处”的“境界”重视有加,却对“独处”的“境遇”视而不见。这境遇,往大了说,是时代的,往小了说,是个人的,是你的,是我的,是今天的,是明天的。

所以要说“独处”到底为什么值得“乐”?如果抛开功夫不谈,更多以普通人的角度去看,我觉得首先可能得重新理解一下“乐”这个词。如果这种“独处”不是某种不太想看到别人,一个人反倒更加自在的个人选择,而是迫于某种遭际的话,那我想,在这种情况下,我们很难有一种一般意义上的“快乐”。但并不是说,这种“独处”是没有意义的,它可能是一个“悬置”,一个“打断”或者一个“持留”,将你既有的生活停下来。这种感觉当然不会太棒,没准会很糟糕,比如我们的疫情可能就是如此。但我想这个打断的意义可能在于,它使得你从一种惯性中挣脱出来,突然让你意识到了“生活”就在那里。那一刻,仿佛是跳出了原本裹挟着你的洪流,在一旁喘口气,打量一下。当然会有很多糟心事,但你或许也能发现很多曾经忽略的值得快慰的人和事。在我看来,我们的传统智慧实际上往往精于此道,例如明明是“田园将芜”,“晨兴理荒秽,带月荷锄归”,陶潜非得来两句“结庐在人境,而无车马喧”“采菊东篱下,悠然见南山”。我想,苦中作乐,好歹也是乐吧,对于我这样凡俗的现代人而言,也算是弥足珍贵了。

蔡林波:三位同学的回应超出了我的想象。三位同学在所学的领域都是比较专业的,对于“独处”的思考某种意义上比我更为深入,已经把“独处”上升到一个更高的境界了。最后一位蔡添阳同学的发言比较现实一些,提到了“被迫独处”的问题。这个问题实际上对我们普通人而言是一个很普遍的感受。事实上我们古代的文人和智者最开始每个人也都会面对这种被迫独处的状态,由于外在的环境和压力而不得不进入独处状态。为什么我们会感到一种“被迫感”呢?客观而言,我们确实是在一种外在的压力下进入独处状态。以隔离为例,我们被强行要求待在房子里不能出来,一般人当然会想着抵制。我为什么不能出门买菜,为什么不能去春游,为什么不能和朋友一起去郊游呢?当这些都失去了,你自然会产生一种束缚感。古代的文人实际上在最开始也是这样的。例如儒家的知识分子最开始以治国平天下为己任,但在现实的压力下丢掉了官职。在这个意义上我们说,大量的文人,他们的“独处”最开始也多少带有被迫的意味。但关键是,当个体的力量不足以对抗外在的压力的时候,我们该如何解决问题。事实上,如果不去强调他们的差别,中国古代儒释道的知识分子可以被视作一个整体,他们都或多或少面对着现实的种种压力,后者驱使他们逐渐走向独处。所以从社会学的角度讲,儒释道所谓“独处”的智慧在很大程度恰恰是从这种压力中慢慢形成的。这些知识分子在对待“独处”的时候有一种知识的转化,把现实的压力转化为自己精神的自由。当我无力对抗外在的压力时,不妨转过来面向我自身。在这里发生的是一个从“外”转向“内”,从“事物”转向“自身”的过程。转向自身也就是说,既然我无法对抗外在的压力和束缚的时候,那我如何来建立自身的精神主体性。儒家会认为,我有我的精神理想,以此来将自己建立为一个有道德的圣人或者达到君子境界以完善我自己。道家和佛教也是如此,我追求一个自我的终极理想境界,这个时候追求独处就有了一个目标,这个目标不是一个向外的,而是一个指向精神内在自我的。我想这一点倒是很客观的,这实际上是中国文化和历史中一个非常普遍的现象,儒释道三家都是如此。

谷龙:评论区有师友问:慎独是否不同于被迫独处,而可以理解为另一层面的独处?被迫独处该如何自处?

王一儒:对“独处”可以做“空间”“非空间”的概念辨析。“空间”上的“被迫独处”也就是独自一人,“被迫独处”一开始总是痛苦的,哲学史上也有很多被迫独处的哲学家,王阳明被迫害发配龙场百死千难,六祖慧能藏于山林猎队。“被迫独处何以能乐”,可能更像刚刚蔡老师说的那样,此乐在于有了一个更加深入地面向自身的机会,由此在思想和生命上获得更深刻的体会。“非空间”上的独处,是不受时空因果序列规定的自由因,也就是我们说到的儒、释、道的心性修养。不论是独自一人还是处于众人之中,始终在“独处”,因为没有人可以完全了解别人心思,心念是人所不知而己所独知之处,各人的心念只有自己知晓。在此心念上修养,消除邪念涵养心性,则有境界上的“独处之乐”。

谷龙:当我们观照个体生命的生活世界,我们会发现个体的独处,很多时候是“被迫的”,也就是在特定的环境中,人处于一种失去基本行动自由的状态。人是群居动物,只有参与社会分工与协作,人才能获得生存的机会,以及随之而来的被尊重感,满足感与成就感。当个体的行动自由与社会参与,被他力所打断,人就会产生一种抽离感,这种抽离感首先会反应为心理的不适,进而影响身体状况。如果“被迫独处”的时间过长,那么这对于大多数人来说,是不可承受的,将导致严重的身心问题。同时,“被迫独处”与人的自由意志相悖。这种不是基于自我选择的独处,实际上已经构成了一定程度上对于个体尊严的剥夺。因此,“被迫独处”是一种坏的独处,解决的办法就是通过各种方式,终结“被迫独处”,恢复正常的生活和生产。

独处和参与人类世界的事务,实际上是“一体两面”的关系。极端的独处,或与世隔绝,或完全沉沦于世俗失序,都是非健康的。相反,一定限度的独处与社会参与,将开发心灵智慧,并保持生命热情与创造力。人类的智慧的跃迁,都与智者的独处有关。佛陀的苦行与菩提树下的彻悟,成就了佛法的智慧;穆罕默德在山洞里的沉思,使得他获得特殊的宗教体验,成为伊斯兰教的精神起点。赫拉克利特、德谟克利特、苏格拉底等古希腊哲人的哲学智慧,都不离开他们远离人间的沉思。这些少数人类精英的独处,极大的推动了人类智识的纵深。同时,我们也要注意到,即使佛陀、穆罕默德、耶稣、苏格拉底、柏拉图,他们也不是长期处于独处的状态。人类的独处,并非脱离了人类社会的秩序,而是应当理解为人类秩序的一种特殊形式。因此,社会参与独处,是相辅相成,相互补充的关系。我们需要建立健康的社会参与和健康的独处,两者共同构成人类社会的健康秩序。

蔡林波:我们在被迫独处的这种情况中,古人的智慧实际上可以提示我们转向自我,与自我的生命展开一个交流。这种转向自我的交流当然不是一种孤独的交流——和自己说话的交流看起来反倒是很危险的,相反这种交流可以首先令你自己平静下来。一个人独处时,你可以将外在的杂务和欲念都放下来,这种“放下”能够让我减少不必要的烦恼,获得一个更平静的心灵。关于这一点,我想每个人的体会都不甚相同。从我个人角度来讲,当我被迫独处时减少了许多不必要的麻烦,就会感到一些快乐。这当然是一个方面,为平静而平静当然还是不够的,时间一长,缺乏外在的刺激和交流,你还是会觉得无聊。这个时候我们就要学习古人能够从精神上放大你自己,这个时候你把自己的思想和精神放大到一个生命的世界,一个整全的宇宙。这个时候你会发现,我跟整个世界都发生一种交流关系,恰恰是在“独处”中,我们面对的是一个整体的世界。而儒释道三家的智慧也正是要引导我们从小我走向一个整体的宇宙境界。在非“独处”状态下,我们面对着一件又一件的事务,它们往往将我们与宇宙整体的联系割断了。而在“独处”中,没有了外在的干扰,我们便有机会去思考我们和整个宇宙和世界是什么关系,这实际上是一个终极性的问题。所以独处状态恰恰是一个很好的提升自己精神境界的时候,通过摒除具体的事务和杂念,让自我从独立的个体走向宇宙大全,展开一种深度的精神交流。这一点,大家实际上可以借助我们传统文化的智慧获得启发。

© 2019-2021 All rights reserved. 北京转创国际管理咨询有限公司 京ICP备19055770号-1

Beijing TransVenture International Management Consulting Co., Ltd.

地址:佛山市金融高新区京华广场

北京市大兴区新源大街25号院恒大未来城7号楼1102室

深圳市福田区华能大厦

深圳市南山区高新科技园南区R2-B栋4楼12室

梅州市丰顺县留隍镇新兴路881号

汕头市金平区华坞村七巷三楼

长沙市芙蓉区韶山北路139号文化大厦

欢迎来到本网站,请问有什么可以帮您?

稍后再说 现在咨询