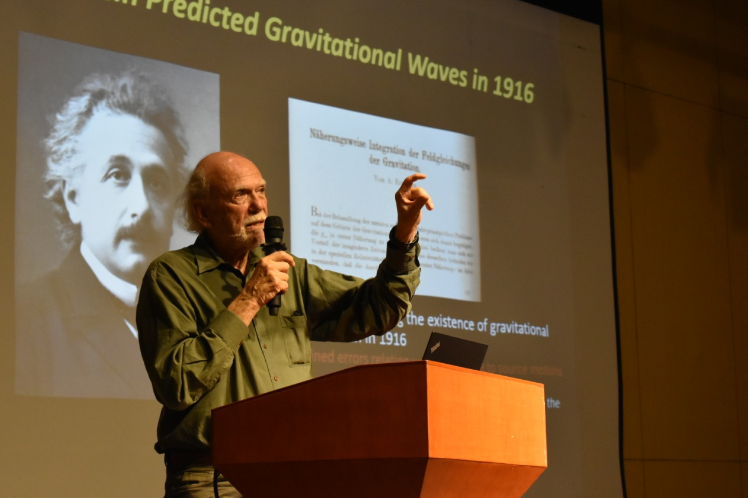

Barry Barish,美国科学院院士、美国艺术与科学院院士、美国科学促进会院士、美国物理学会会士。1994年,Barry Barish教授担任激光干涉仪引力波观测台(LIGO)的首席研究员,1997年担任主任。1994年,他通过美国国家科学基金会(NSF)国家科学委员会的资助批准领导了这项工作。1997年,他在洛杉矶利文斯顿(Livingston)和华盛顿州汉福德(Hanford)建造和调试了LIGO干涉仪。他创立了LIGO科学合作组织,目前与世界上超过1000名合作者从事科学工作。2011年,他担任美国物理学会主席,2005至2013年,担任国际直线加速器(ILC,Global Design Effort)项目负责人并领导完成ILC的技术设计报告TDR。2015年9月14日,他首次探测到两个30个太阳质量黑洞的合并,这是自1916年爱因斯坦预测引力波以来首次直接探测引力波,也是首次观测到一对黑洞的合并。由于对LIGO探测器和观测引力波的决定性贡献,Barry Barish与Rainer Weiss、Kip Stephen Thorne一同获得2017年诺贝尔物理学奖。

Barry Barish教授曾于费米实验室开展实验,利用高能中微子碰撞来揭示核子的夸克亚结构。这是首次观察到弱中性电流实验中的一个,也是Glashow, Salam, and Weinberg弱统一理论的关键。20世纪80年代,他指导了MACRO即一个在意大利格兰萨索的洞穴中进行的实验。该实验寻找被称为磁单极的奇异粒子,并研究了穿透宇宙射线,包括中微子测量,这些测量为证明中微子具有质量和振荡提供了重要的证据。

【背景介绍】

人类对万有引力的认识经历了漫长的历程,自从爱因斯坦建立了广义相对论以来,引力波是否存在就成为了物理学界最重要的问题之一。由于引力波的效应非常之小,人们一度认为即使引力波存在也无法直接探测到。1974年,美国麻省大学的物理学家泰勒(Joseph Taylor)教授和他的学生赫尔斯(Russell Hulse)利用美国的308米射电望远镜,发现了由两颗质量大致与太阳相当的中子星组成的相互旋绕的双星系统。通过测量这样的双星系统轨道周期的变化,发现与因引力波辐射导致的结果相符,这间接地证明了引力波的存在,泰勒和赫尔斯因此荣获1993年诺贝尔物理学奖。美国LIGO引力波探测项目经过20年的努力,于2015年9月第一次直接探测到由两个黑洞融合产生的引力波信号,之后在2015年底第二次探测到引力波信号。LIGO项目的主要成员Rainer Weiss、Barry Barish和Kip Thorne共同荣获了2017年诺贝尔物理学奖。